Une hypothèse audacieuse

Nous savons que le talent, étalon de poids de 26 kg représentait 6000 deniers d'argent, équivalents en valeur à 240 pièces d'or281. Ces 240 pièces d'or (qui pesaient près de 6 livres romaines) représentaient donc la valeur d'un talent-poids converti en or282. Les grecs et les hébreux prirent peut-être l'habitude de nommer simplement "talent en or" ce lot de 240 pièces d'or.

240 pièces d'or = 1 talent or (valeur) = 6000 pièces d'argent

Si l'on équilibre alors le poids de ce talent en or avec un poids égal de pièces d'argent, on obtient un lot d'environ 500 deniers d'argent, représentant la valeur en argent du poids d'un talent en or. Si bien que cette somme, dans le langage courant a pu naturellement être appelée un talent d'argent ou même tout simplement, s'agissant d'échanges monétaires, un talent.

500 pièces d'argent = 1 talent argent (valeur) = 20 pièces d'or

Cette explication peut paraître au premier abord un peu compliquée. C'est pourtant par une démarche exactement similaire que la plupart des pays d'Europe283 héritiers du système monétaire romain utilisèrent le mot livre, tantôt pour signifier un poids (env. 400 à 500 g), et tantôt pour signifier la valeur monétaire de ce poids, en argent (pound Sterling, Livre, Lira, Mark...). Selon cette supputation, un poids de 6 livres romaines aurait donc pu signifier dans le langage courant (s'agissant d'échange de monnaie), soit 240 aurei (un talent d'or) soit 500 deniers d'argent (un talent d'argent).

Et il fallait donner douze de ces talents d'argent (12x500 = 6000) pour recevoir un talent or284. Et à l'inverse, un de ces talents d'argent (500 deniers) se serait échangé pour 20 pièces d'or285. Signalons aussi que tout au long de l'Histoire, un poids donné d'or s'est immuablement échangé pour 12 à 15 fois son poids d'argent. Voyons maintenant comment ce qui n'est encore qu'une conjecture s'intégrerait dans quelques données historiques troublantes de cette période :

César tomba de nuit entre les mains des soldats de Sylla. Il donna deux talents à Cornélius, leur capitaine, qui, à ce prix, favorisa son évasion286. Avec notre hypothèse, César lui remit la valeur de 2 talents d'argent, soit 40 pièces d'or, ce qui paraît un "pot de vin" bien plausible. Mais en considérant un talent poids valant 6000 deniers, il aurait dû donner 4 kg d'or bien encombrants à porter sur soi !

Une autre fois, fait prisonnier, il se moqua des pirates qui réclamaient vingt talents pour sa rançon, et il leur en promit cinquante287. Que César ait estimé, selon notre hypothèse, valoir plus que 400 pièces d'or, et qu'il en ait offert 1000, pourquoi pas ! Mais si un talent valait ici 6000 deniers, César aurait-il été à ce point mégalomane qu'il ait offert spontanément 12 000 aurei (soit plus que son poids en or !) si on lui en réclamait déjà 4 800 (soit 37 kg d'or) ?

Il apparaît que dans les textes anciens cette subtile notion de talents, familière des grecs, et donc aussi des hébreux288 était peu usitée par les romains qui avaient leur propre système de mesure et appréciaient peu le système hérité des grecs. Par exemple quand Pline289 évoque « la coupe de Sémiramis, dont le poids était de quinze talents », il ajoute : « or, d'après Varron, le talent égyptien pèse quatre-vingts livres » montrant sa perplexité devant une coupe présumée peser près de 400 kg d'or pur (0,327x80x15). Il me semble bien plus raisonnable d'estimer que cette coupe valait 7500 deniers (15 de mes talents à 500 deniers) soit 300 pièces d'or, et avait donc un poids de 2,4 kg d'or pur...

Flavius Josèphe nous informe que le revenu annuel d'Hérode était de 1050 talents par an. La somme de 6 300 000 deniers (1050 x 6 000) semble hautement improbable, tandis que 525 000 deniers (1050 x 500), tout en restant une somme énorme, devient plus plausible. De même quand le même Flavius Josèphe parle du trésor sacré du Temple, riche d'environ deux mille talents, on peine à croire qu'il ait pu se composer de 50 000 kg d'or plutôt que de 3 750 kg d'or.

Quand en l'an 67, les juifs de Césarée payèrent 8 talents à Florus pour arrêter des travaux bloquant l'accès à leur synagogue, 48 000 deniers, (8 x 6000, de quoi payer le salaire annuel de 480 ouvriers) paraît une somme totalement disproportionnée avec l'enjeu. Mais 4 000 deniers (8 x 500 selon mon hypothèse) représentait tout de même une "compensation" déjà loin d'être négligeable.

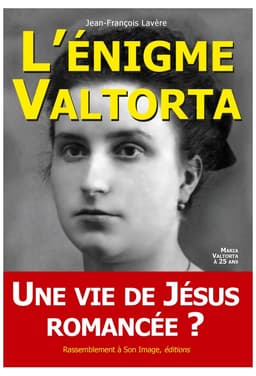

La somme de 10 000 talents mentionnée par Matthieu (18, 24) désignerait une somme gigantesque et irréaliste pour la dette d'un esclave, fût-t-il un esclave royal si on l'estime à soixante millions de drachmes (10 000 x 6 000) ! Par contre cinq millions de drachmes (10000x500) reste une somme très considérable, mais d'un ordre de grandeur comparable à la fortune que Tacite attribue aux richissimes esclaves affranchis d'Antonia : Félix, Narcisse ou Pallas290. Voici un bref extrait de cette parabole, telle qu'elle est donnée dans l'œuvre de Maria Valtorta. « Un roi voulut faire ses comptes avec ses serviteurs. Il les appela donc l'un après l'autre, en commençant par ceux du plus haut rang. Il en vint un qui lui devait dix mille talents, mais celui-ci n'avait pas de quoi payer les avances que le roi lui avait faites pour pouvoir se construire des maisons et pour des biens de tous genres »278.4. La parabole, ainsi rapportée par Maria Valtorta, ne semble-t-elle pas en effet évoquer ces serviteurs du roi, dont les débordements, en l'an 28, pouvaient déjà être connus dans tout l'empire ?